ADVERTISEMENT

この記事を寄稿してくれたPH Zhou氏はマサチューセッツ工科大学の学生で、経済とコンピュータ科学を専攻しています(2016年1月当時)。彼は熱心なヴィンテージウォッチ愛好家で、とりわけ20世紀初頭から中盤にかけてのクロノグラフのファンなのです。

ヴィンテージ クロノグラフムーブメントについて語るとき、注目すべき名機は多い。汎用機のバルジュー72はロレックス デイトナからガレ マルチクロン12まで広きにわたり採用されたし、複雑機構のCal.13-130は、パテック フィリップ Ref.1518 パーペチュアルカレンダーのケースに収められた。しかしながら、後者についてはお気の毒というほかないが、Cal.13-130はやはり究極的にはバルジューのエボーシュであるという点で、二つのムーブメントのいずれも、真の“自社製”ムーブメントと呼ぶことはない。実際、時計本体とムーブメント両方を製造できる会社は非常に稀なのである。

ロンジン13ZN ステンレススチール製‐美しい青焼き針とセクターダイヤルに注目(画像提供 nakahiro.parfait.ne.jp)。

真の“自社製”クロノグラフムーブメント開発は1920年代に始まり、仕様変更、アップグレード、様々な調整が1970年代に生産終了するまで繰り返された。もちろん、それは他でもない、ロンジン製キャリバーの13ZNであり、このムーブメントはA.ランゲ&ゾーネ ダトグラフが搭載するCal.L951が登場するまで、おそらく最も美しいクロノグラフムーブメントのひとつであった。

スウォッチがロンジンブランドの方向性を全く変えてしまったのは、エボーシュS.A.(スウォッチグループの前身)により買収された1971年以降であり、19世紀から20世紀中頃までのロンジンは、とりわけ高精度クロノグラフの分野において最も尊敬されるマニュファクチュールのひとつであった。

19世紀 ロンジン折込チラシ(出典 『ロンジン、家内工業からグローバルブランドへの変貌』より)。

ロンジンのブランドロゴ―羽のついた砂時計―を一瞥すると、この会社が航空機に並々ならぬ関心をもっていたことが窺えるだろう。そのために、ロンジンは1919年、国際航空連盟(IAF)の公式サプライヤーに指名され、そのことが20世紀中、多くの飛行遠征に同社が連携する道を開いた。その絶頂期ともいえるのが、1927年5月チャールズ・リンドバーグによる“スピリット・オブ・セント・ルイス”号のニューヨーク―パリ間の単独無着陸飛行の成功である。

クロノグラフ技術の先進性と洗練を加速度的に進化させた第二の活動が、ロンジンのスポーツ競技計時への参入であった。例を挙げると、1926年のジュネーブ国際乗馬競技、1933年にはブラジル・グランプリに加え、仏シャモニー=モン=ブランで開催されたスキー世界大会でロンジンは競技記録計測を担ったのだ。

ロンジンはその歴史においてエレガントでクラシックな時刻表示のみの時計も開発したが、“複雑機構”としてはクロノグラフに一貫して注力した。

ブラジル・グランプリ 1933年 (出典 『ロンジン、家内工業からグローバルブランドへの変貌』より)。

会社の戦略としてこの2つのマーケットへ参入したことは、同社の研究力へと結実したが、その大半はクロノグラフへ注ぎ込まれた。ロンジンはその歴史においてエレガントでクラシックな時刻表示のみの時計も開発したが、“複雑機構”としてはクロノグラフに一貫して注力した。その証拠に、ロンジンは1950年代後半になるまで、ダイバーズウォッチを製造することもなく、当時ユニバーサル ジュネーブやジャガー・ルクルトが取り組んでいたムーンフェイズ機構を搭載する時計も製造することはなかった。

ロンジンの大きめで、魅力的なカラトラバ風セクターダイヤルウォッチ(出典 Cosimo Watches)。

しかし、最高峰のクロノグラフを製作するという戦略的決断は、懐中時計、腕時計用ともに、最も美しいムーブメントを製作することと、結果的に同義であった。懐中時計用の素晴らしいキャリバー(19.73Nラトラパンテなど)は別の機会に譲るとして、今回ご紹介したいのが、13.33Z―腕時計専用として初めて開発されたクロノグラフムーブメント―と巡る歴史の旅である。

ラトラパンテとミニッツリピーター機構を搭載したロンジンの懐中時計ムーブメント。

ロンジン Cal.13.33Z

ロンジン Cal.13.33Zムーブメント(画像提供 orologiko.it)。

Cal.13.33Zは1913年に開発がスタートし、18石、直径13リーニュ(29mm)、厚み6mm、ブレゲヒゲゼンマイで調速された振動数1万8000振動/時を特徴とするムーブメントだ。リューズは巻上げと同時にクロノグラフ用のプッシュボタンを兼ね備えた。最初のプッシュでクロノグラフがスタートし、2回目のプッシュで停止、3回目のリセットで一巡する仕組みだ。初期のムーブメントでは、リューズは“引き出された状態”で使用することはできなかった―2時位置にある小さなプッシュピンを押すことでリューズの機能が切り替わり、時刻合わせが可能だったのだ。ほとんどの13.33Zムーブメント搭載機は3時位置にリューズ一体型のプッシャーを備えたが、2時位置にプッシャーが独立したレアなモデルも存在した。

ロンジン 13.33Zの独立型プッシャー(画像Cars and Watches)。

なぜこのムーブメントが重要なのか? それは腕時計用として初のクロノグラフムーブメントだからだ。

それがどれほど記念碑的なタイトルであるかは測り知れない。1913年より前のクロノグラフ機能といえば、懐中時計に限られていたことを思い出して欲しい。経過時間を計測するため実際にクロノグラフを使用するには、片方の手で懐中時計を持つことになるだろう。しかし、クロノグラフを使用した時に、両方の手が塞がってしまったとしたらどうだろう(飛行機の操縦や、ライフルを構えるときを想像してみると良い)、クロノグラフが腕に巻かれている状態の方が効率的ではないだろうか。

したがって、黎明期のこれらの時計が軍用であったことは偶然ではない。それは歴史が証明するところだ―第一次世界大戦前夜について語る必要がある。

一体型のクロノプッシャーを備えるロンジン 13.33Z(画像出典 http://livedoor.blogimg.jp/)。

Cal.13.33Zは主にゴールドとSSケースに収められ、青や赤の色調で彩られた美しいエナメルダイヤルが与えられた。興味深い事実がある:エナメルダイヤルは割れやすい反面、適切に扱えば通常のダイヤル素材よりずっと耐久性が高いのだ。通常のダイヤルと比較してエナメルにはわずかな“経年変色”が見られるのが典型で、これは酸化しやすい特性によるものだ。1910年代初頭から1930年代にかけて製造された個体の多くが、実に素晴らしい状態で現存している所以である―とても100年経っているとは思えないほどだ。

ダイヤルのバリエーションも豊富で、シンプルなものからアラビア数字にタキメーター、パルスメーター、テレメーターを組み合わせたものが存在した。パルスメーターとは、患者の脈を測るのに使われた。脈を測るときはクロノグラフを作動させ、鼓動を30数えたところでストップさせる。クロノ秒針が停止した場所が指し示すのが患者の脈拍(bpm)である。初期のダイヤル、とりわけエナメル製ダイヤルにはロンジンのロゴが筆記体で描かれている。

もう一つの興味深い事実を紹介しよう。これらの時計は、おそらく当時の懐中時計に影響を受けたであろう二重の裏蓋を備えていた―それは懐中時計の構造とよく似たものだった。とりわけ金無垢ケースの裏蓋にはエングレービングが施されることが一般的であった。

裏蓋に施されたエングレービング(画像 watchprosite)。

これらのエングレービングにはロンジンが1929年バルセロナ展覧会で得た“グランプリ”の数が刻まれるのが一般的であった。これらの“展覧会”は様々な時計メーカーが、時計とムーブメントの精度と複雑機構のレベルを競うために開催されたものである。上の画像の個体が製造されるまで、ロンジンは5つの“グランプリ(優勝)”を飾った(アントワープ1885年、パリ1889年、ブリュッセル1897年、パリ1900年、ミラノ1906年)。6回目の優勝は1914年のベルンであったが、これ以降はエングレービングに反映されることはなかったので、エングレービングありの個体は1914年より前に製造されたことになる。ロンジンは最終的に10もの優勝タイトルを獲得した(最後はバルセロナ1929年)が、これはどのメーカーよりも多い優勝数だ。

収集難易度

13ZNの価格が高騰しているのに対し、13.33Zは私個人の見解ではムーブメントとダイヤルの素晴らしさが価格に反映されておらず、収集家にとっても将来価値の上がる時計だとみなされていないようだ。未使用品の13.33Zは100万円以下で入手可能と思われ、相場としては60-80万円台に落ち着くだろう。また、13ZNと比較してケース素材のSS、ゴールド(と銀)に価格差がそれほどないのも特徴である。一点注意事項を;エナメルダイヤルの取扱いは慎重に。輸送中に割れてしまう可能性があるからだ(不適切な梱包のために、手元に届いてからダイヤルに髪の毛ほどのヒビが入っているのを見てショックを受けるだろう)。さらには、このモデルの多くの個体は蝶番の付いた裏蓋が付属するが、その部分が壊れて宝石職人によって補修された形跡がないか注意深く観察すると良い。

その他に重要なのは、ムーブメントに刻印されたシリアル番号がケースに刻印されたものと一致するか確認することである。下の2枚の画像では赤く囲んだシリアル番号が一致していることが読み取れるだろう。

ムーブメントに刻印されたシリアル番号

(画像 Cars And Watches)。

裏蓋に刻印されたシリアル番号

(画像 Cars And Watches)。

ロンジンはシリアル番号から時計の過去の情報を開示する素晴らしい顧客サービスを提供しており、通常顧客からのリクエストに48時間以内に回答している。情報にはムーブメントのキャリバー情報;誰が、いつ、どこで購入したか;リファレンスナンバー(型番)とケース素材などが含まれる。この情報はその個体の真贋をチェックする際に大変有用だ。なぜなら20世紀初頭、リケース(ケースを交換すること)は一般的なことだったからだ。オリジナルの金無垢ケースは換金され、より安価なSSケースに乗せ換えられてしまう事例もかつては多かったのだ。

派生モデル

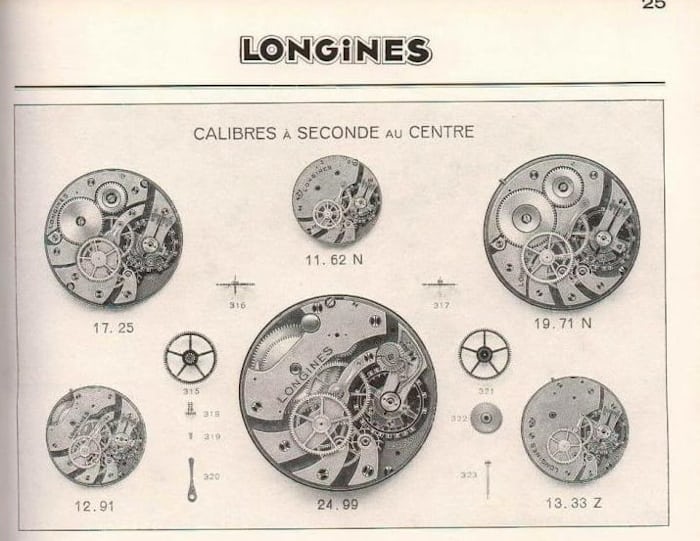

下段右端がロンジン13.33Zである(画像 photobucket)。

しばし脱線するが―これが最終形としておそらくよく知られた13.33Zの形態だが、実際には同じ型式の時刻表示のみのCal.13.33Zが先行して存在していた。時刻表示のみのムーブメント(ちなみに、初期のCal.13.34に非常によく似ている)の名称変更には経営上の判断が伴ったためと思われるが、それでも依然として13.33Zには双子が存在するのは変わらず、これまたダイヤルも13.33Zクロノグラフを彷彿とさせるのである。

画像 orology.forumfree.it

ロンジン Cal.13ZN

およそ23年間に及ぶ13.33Zクロノグラフの製造が終了したのち、1936年にロンジンは当時として最先端技術を投入したクロノグラフムーブメント―Cal.13ZNの生産に着手した。冒頭で述べたとおり、ロンジンは腕時計のために初のクロノグラフを開発したのだが、―それは13.33Zだ―今度はフライバック(またはルトゥール-アン-ヴォル)機能を搭載した初めてのクロノグラフ機構を世に送り出したのだ。Cal.13ZNは17石;直径29.80mm、厚み6.05mm、振動数は1万8000振動/時、そしてブレゲヒゲゼンマイを搭載した。

フライバック機構の開発は同社が20世紀初頭から飛行機とスポーツに注力してきたことと無縁ではないだろう。ムーブメントの詳細について解説する前にフライバック機構とは何か、そしてその目的についてお話ししよう。

コラムホイールが噛んでいる状態。

コラムホイールが離れている状態。

典型的なクロノグラフは、リセットハンマーの歯先がクロノグラフ作動中の不慮の操作ミスを防止するため、コラムホイールによってブロックされる(干渉)される。したがって、クロノグラフが停止したときにコラムホイールが回転し、ハンマーが作動するように隙間を作る。左上の画像はクロノグラフ作動中の状態だ―コラムホイールがリセットレバーの作動角を阻んでいることにお気づきだろうか。右上の画像はクロノグラフ停止時、コラムホイールが回転しリセットレバーが動作するように道を開ける様子だ。

机上の理論としてはシンプルに見えるが、フランス軍納入のために製造されたTypeXX(ブレゲ)の登場までの20年間、事実上他のメーカーもフライバック機構付きクロノグラフを開発しようとしなかったことは特筆すべき点である。

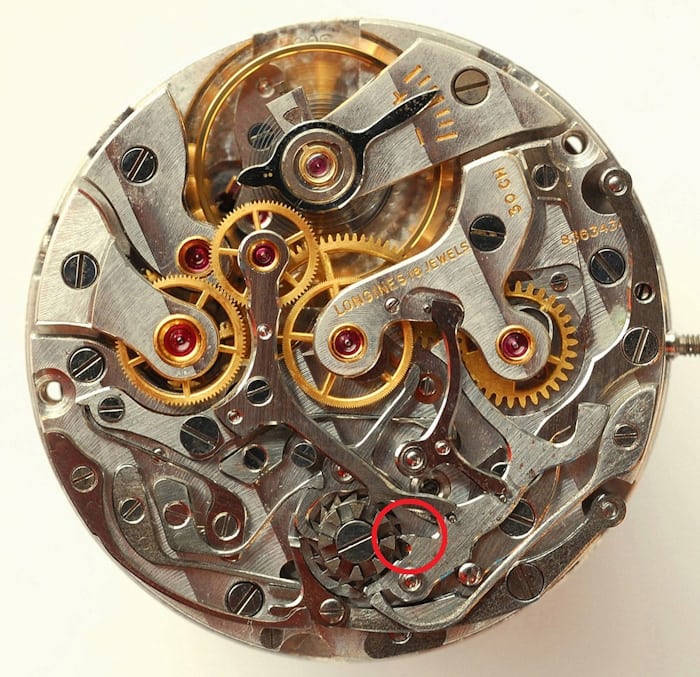

ロンジン Cal.13ZN―リセットレバーに歯先が存在しないことに注目。

一方でフライバック機能は、クロノグラフ作動中でもリセット機能を使用できるのが特徴だ。最も顕著な相違点は、リセットハンマーの先端に歯先が存在しないことで(上の画像の赤く囲んだ箇所)、これによってクロノグラフが作動中でもリセットを阻害するものがないことになる。同時に、フライバック作動の過程でクロノグラフのクラッチを解除し、リセットボタンを押している間、クロノグラフホイールを動力から離脱させ、ボタンを戻すと再び歯車が噛み合うよう挙動する(上の画像の青く囲んだ箇所)。

机上の理論としてはシンプルに見えるが、フランス軍納入のために製造されたTypeXX(ブレゲ)の登場までの20年間、事実上他のメーカーもフライバック機構付きクロノグラフを開発しようとしなかったことは特筆すべき点である(例外はグラスヒュッテのUROFAが1930年代に開発したフライバッククロノグラフだ)。それらの時計ですら、バルジューかレマニア製のムーブメントを搭載したのだ。

さて、仕組みについては理解できたと思うが、なぜそのような面倒な機構をわざわざ研究開発したのだろうか?

チャールズ・リンドバーグとスピリット・オブ・セント・ルイス号。

2つの連続したイベントで正確に時間を測りたいというシーンを想像して欲しい。例えば、飛行機のパイロットが北に30秒、東に20秒、それから再び北へ15秒飛ぶような場合だ。他のクロノグラフでは、スタート・ストップ・リセットボタンを3回連続で素早く操作する必要があるが、それでは正確な計測が犠牲となってしまう。ブライトリングは1920年代にスタート/ストップとリセットを2つのボタンに分離する仕組みを発明したが、それでもこの問題は解決しない。しかし、13ZNには4時位置のプッシュボタン一つで十分なのである。そこにこそ、このムーブメントの美しさはあるのだ。

ムーブメントだけでなく、13ZNシリーズにはケースとダイヤルに幅広いバリエーションが存在するため、愛好家が必死になるのも納得がいくものだ。これらはSS、金無垢の34mmから38mmのケース(リューズ部分は除く)に収められた。14Kか18Kの金無垢ケースの裏蓋はスナップバックでラグの形状は多彩であった―ヒンジの付いたものからカーブ、ストレートな形状のラグには驚くほど美しいダイヤルが組み合わされた。上に紹介した画像の数々は、そうした洗練されたダイヤルとムーブメントの実例である。

ロンジン 13ZN SS製の防水ケースとキノコ型のプッシャー。

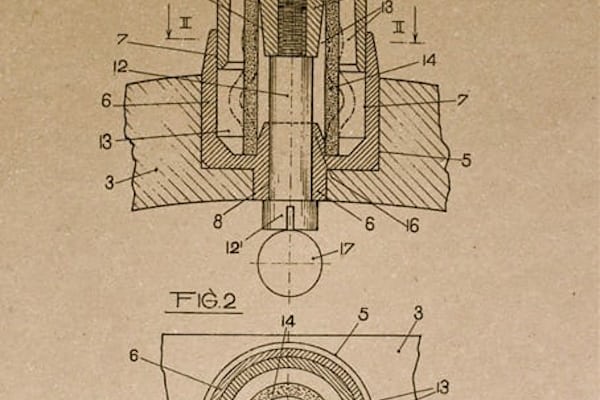

しかし、最も興味深い13ZNは防水のSSケースに3つか6つの爪のあるスクリューバックの裏蓋が組み合わされ、イタリア語で“トレ・タケ”または“セイ・タケ”と呼ばれた。ボタン型またキノコ型の2種類のバージョンが存在する;後者はロンジンが特許を取得した。これらのモデルは現代的な38mmの大きめなケースで、腕への収まりにも優れる。ドレスウォッチとしてデザインされたわけではなく、過酷な現場でツールウォッチとして使用される想定でデザインされたのだ。実際、Cal.13ZNはルーマニア軍に納入された実績を持ち、ロンジンの米国でのパートナーである時計メーカー「ウィットナー」を経由して航空関係者だけでなく、米軍属にも販売された形跡もある。

最後に、この時計は販売当時では決して安価な時計ではなかったことに留意して欲しい―カタログによると、1940年の販売価格は125ドルであった。(訳注;1940年の円相場は4円/ドルであるが、大卒初任給は75円であった―つまりこの販売価格は比較的高水準な戦中日本人の半年超分の賃金に相当した)。この価格に比肩するのはユニバーサル ジュネーブで、当時ニューヨークのヘンリー・スターン時計会社が持つ2ブランドの内のひとつであった―もう一方はご存じパテック フィリップである。

派生モデル

初代13ZNは“移行型13ZN”と言及され、モノプッシャーと、あるいはエナメルダイヤルが組み合わされた。これらのモデルは1936年から1939年に製造されたと考えられ、そのことが世界中でレアモデルとして捉えられている。これらは13.33Zと13ZNの移行モデルであったのだ。我々はこのモデルについて以前記事で取り上げており、2時位置にひとつだけプッシャーが備えられていることに合点がいくだろう。モノプッシャーの13ZNにはフライバック機構がないので、機能的には前述した13.33Zと同じである。

移行型の13ZNモノプッシャー―1940年代前半。

フライバック機構が実装されなかった13ZNの別のバージョンも存在する―こちらはプッシャーが2つ存在する。裏蓋を開けてムーブメントを眺めてみよう―クロノグラフホイールが作動中はリセットされないようリセットレバーに歯先が存在することが見て取れるだろう。

フライバック機構をもたないデュアル・プッシャー式13ZN(画像 Vintage Oyster)。

これらの13ZNについて、なぜフライバック機構が意図的に省かれているのかあまりよく知られていないが、単発的に販売された。

さて、次でようやく私たちが理想とするロンジンに巡り合うことになる―Cal.13ZN-12である。これぞCal.13ZN系の神髄ともいうべきキャリバーで、3時位置の30分積算計は12時間積算計にとって代わられた。分計測はダイヤル外周を独立した赤い分針が担う。2カウンター式の代わりに、この新ムーブメントは秒、分、時を計測可能な3カウンター式に進化したのだ。これによって、ムーブメントの複雑化のレベルを飛躍的に高めたことが、結果としてコレクターからの人気を集めることとなった。

ロンジン13ZN-12 Ref.23086。

これらのモデルはボタン型のプッシャー、6つの爪のある、ねじ込み式の裏蓋を備えた、およそ40mmのケースをもち、ミリタリーテイストの実用性と、赤い分針がもたらす茶目っ気のあるカジュアルさを兼ね備えている。長方形型のプッシャーを搭載した個体は少なく、金無垢の個体も同様だ。これらは、そのデザイン性と機械の洗練性の両面において傑出した時計なのであり、状態の良い個体は希少であり、需要が高い。

ロンジン Cal.13ZN-12。追加された部品はコラムホイール下にレイアウトされたセンター分針である(画像 Onlyvintage)。

ケース素材は金無垢とSSがあり、SS製のRef.23086は最も“一般的な”13ZN-12とされる(総生産数は500個と見積もられている)。これらのモデルはボタン型のプッシャー、6つの爪のある、ねじ込み式の裏蓋を備えた、およそ40mmのケースを持ち、ミリタリーテイストの実用性と、赤い分針がもたらす茶目っ気のあるカジュアルさを兼ね備えている。長方形型のプッシャーを搭載した個体は少なく、金無垢の個体も同様だ。これらは、そのデザイン性と機械の洗練性の両面において傑出した時計なのであり、状態の良い個体は希少であり、需要が高い。

収集難易度

状態の良い金無垢ケースの13ZNはケースの大きさに比例して金額も上がるが、概ね80万~100万円で入手することが可能だろう。SSケース製の13ZNはどうかというと、状態の良いスナップバックの裏蓋をもつミッドサイズが80万~100万円だが、未使用品の大型ケースだと400万円(あるいはもっと)まで跳ね上がる。参考までに、状態の良い13ZN-12 Ref.23086 SSケースは少なく見積もっても500万~600万円だろう―これはユニコーンのようなサイデログラフ(こちらを参照)かA-7を除く最も高額なロンジンの時計である。繰り返すが、状態こそが全てだ―完璧な状態といえない個体は、大幅に値引きされるだろう。

ここでいくつか注意事項を。13ZNはロンジンのヴィンテージ・クロノグラフの中でもダイヤルがリダンされた個体が抜きん出て多いモデルだ。オリジナルのダイヤルかどうか検証するにも、ロンジン自体が修理サービスの一環でダイヤルを修復してしまっていることが、問題を一層困難なものにしている。

ダイヤルがリダンされた13ZN(画像 サザビーズ)。

一般に、“開いた”6と9の書体がメインダイヤルとサブダイヤルに用いられているかどうか。外周トラックのマーカーは、はっきりしていて3と5の上部は書体が通常フラットである。それから、時代ごとの“Longines”のフォントにも目を向けよう。例えば、私は13ZNに砂時計のロゴは見たことがない―これは1950年代に30CHが13ZNに取って代わった時期の特徴である。

銅色vs銀色エト足(画像 omegaforums)。

ダイヤルのオリジナル性をチェックする別の方法としては、ダイヤルの“エト足”を見てみることだ。裏付けに乏しいように思われるが、ほとんどのリダン文字盤は“銀色の”エト足(文字盤とムーブメントを固定するための支柱)をオリジナルの銅色の代わりに使用している。

裏蓋とラグの番号は一致するはずだ(画像 eBay)。

初期型の13ZNダイヤルが問題なければ、今度はケースとムーブメントのシリアル番号が一致するか確認すべきである。残念ながらロンジンは1940年代半ばにシリアル番号の刻印を廃止してしまったが、代わりに裏蓋の両面にリファレンスナンバー(型番)を刻印するようになった。この場合、型番の下の2~3桁の数字(特定の型番の製造番号を示す)が上の画像のようにラグの裏側かどこかに打刻されている確認するとよい。

フライバック機構の興味深い派生モデル

それでは、Cal.30CHの発展に話題を移す前に、フライバック機構の開発中に作られた2つのプロトタイプ(試作機)について触れておこう。もちろん、13ZNは公式には量産型として初のフライバック機構を搭載していたものの、そのリリース前に2つの試作版が存在した。ひとつめはCal.13.33Zをベースとしたもので、ふたつめはCal.15’’’と呼ばれるもので、こちらはバルジュー22GHをベースとしていた。

フライバック付きの13.33Zの個体

(画像 kronos.freeforum.org)

フライバック付きの13.33Zの別個体

(画像 forums.watchuseek)

一方、バルジュー22GHはさらに興味深い裏話が存在する。下の画像で紹介するのはロンジン Cal.15’’の切り抜き記事(ドイツ語)だ。

ロンジン バルジュー22GHムーブメント、別名Cal.15’’(画像 omegaforums)。

第一に興味深いのは、ロンジンは1970年代より前にバルジューのエボーシュ機を採用したことであり、自社製ムーブメントを採用するよりも比較的安価に調達できたためであった。バルジュームーブメント採用機のほとんどはモノプッシャー式であり、機能的には13.33Zに似ていた―そのことが上の切り抜き記事から読み取れるだろう。

しかし、フライバック機構についてのオリジナルの特許を解読すると、驚くべき事実を得ることになる。

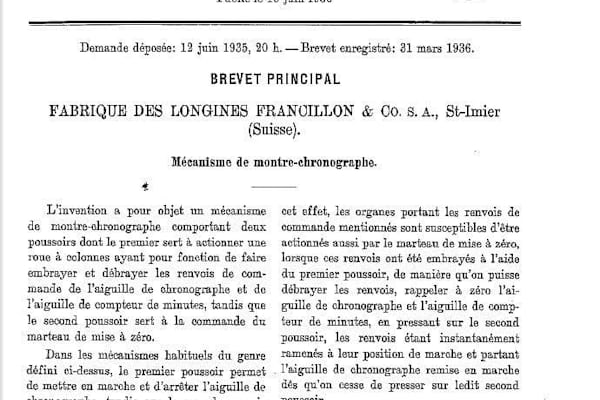

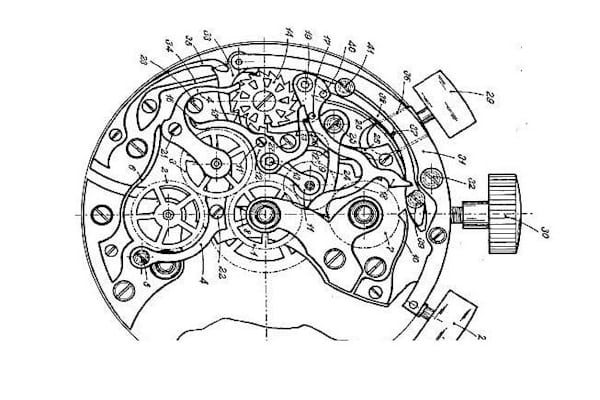

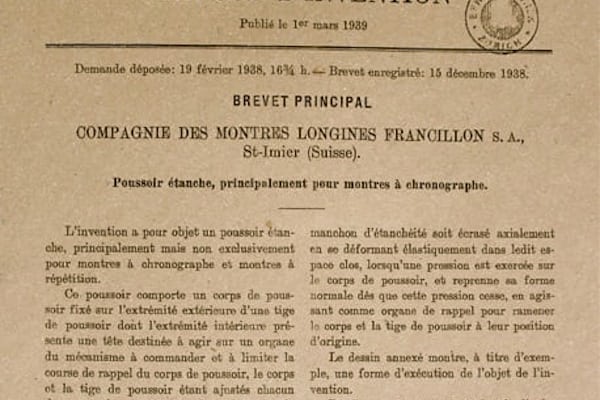

フライバック機構に関する特許

(画像 orologi.forumfree.it)。

フライバック特許に提出された、時計回りに90°傾けた図(画像 orologi.forumfree.it)。

図のムーブメントはバルジュームーブメントと似ているだろうか? それもそのはず、フライバック機構の特許で提示された図は13ZNではなくバルジュー22GHなのだから当然である。しかし、フライバック機構が実装されたバルジュー22GHは、実際にロンジンの時計として販売されたのか? 答えはイエスだ。

初のフライバック機構付クロノグラフの栄誉は厳密には13ZNではなく、バルジュー22GH改に与えられるべきである。

ロンジン Cal.15 フライバック機構搭載。上のイラスト図と比較されたい(画像 orologiko.it)。

これはいったい何を意味するのだろうか? 初のフライバック機構付クロノグラフの栄誉は厳密には13ZNではなく、バルジュー22GH改に与えられるべきである。これは意義のあるテーマであるから、さらなる議論は別の機会に譲りたい。

13ZNムーブメントは、とりわけメジャーなブランドで販路の確立されていたエボーシュと比較すると製造原価が高かった。当時、ロンジンは13ZNを安価に製造するために、研究開発に多大な費用を投じたが、当時ロンジン特有の技術だったフライバック機構を手放すことはなかった。11年間に及んだ13ZNの製造は、1947年に導入された30CHに引き継がれた。

ロンジン Cal.30CH

30CHは13ZNと同一の機能を有した。17石、直径29.80mm×厚み6.20mm、振動数は1万8000振動/時だ。ムーブメントには耐震リングが内蔵され、これは13ZN-12が搭載していたものと同じだった。

ロンジン Cal.30CH(画像 Matthew Bain,Inc.)

Cal.30CHには同様に、リセットレバーには歯先が存在しない(上の画像の赤円で囲んだ箇所)。リセットレバーが作動すると、中央のクロノグラフホイールはリセットされる(赤い矢印)。同時に、突起(黄色の円で囲んだ箇所)がクロノグラフを始動するホイールを押し上げ(黄色の色の矢印)、その後リセットレバーが解除されると元に戻り、クロノグラフを再始動させるフライバック機能の一連の動作を可能とした。

SS製防水ケースを備えたロンジンの30CH

(画像 VRF)。

金無垢製防水ケースのロンジン 30CH

(画像 orology.forumfree.it)。

30CHを搭載した時計は、当時の流行を反映し13ZNよりも“スポーティ”さを兼ね備えていた。したがって、多くの30CH機がSS製の防水ケースとプッシャーを備えている。金無垢製の30CHも防水ケースで見つけることが可能で、13ZNの一般的なスタイルとは異なっている。

30CH(とその派生モデル)の製造は、ロンジンがエボーシュS.A.に買収され自社製ムーブメントの製造を中止しバルジューS.A.からエボーシュムーブメントを調達した1970年代までのおよそ20年間継続された。この経営判断は残念ながら美しいクロノグラフムーブメントを絶滅させてしまっただけではなく、クォーツショックの前には歯が立たないことまで証明する結果となった。

派生モデル

30CH系は別にL530とL538の2モデル存在した。L530は本質的に30CHと同じムーブメントであったが、“ダイバーズ”ケースに収められた。

ロンジン Cal.L530

(画像 forum.tz-uk)。

ロンジン ダイバー 1967年

(画像 Chrono Trader)。

このモデルのデザインは、5時位置にアワーカウンターとデイト表示を追加したロンジン ヘリテージ ダイバー(L2.808.4.52.6)にインスピレーションを与えた。

ロンジン ノニウス フライバック

(画像 Bachmann-Scher)。

ロンジン Cal.L538

(画像 Chrono Trader)。

このシリーズの最終モデルは30CHから9時位置のスモールセコンドを取り除いたCal.L538である。このモデルは自社製クロノグラフムーブメントの最終形でもある。クロノグラフの精度の改善によって1/10秒の計測が可能となったのだ(30CHは1/5秒)。

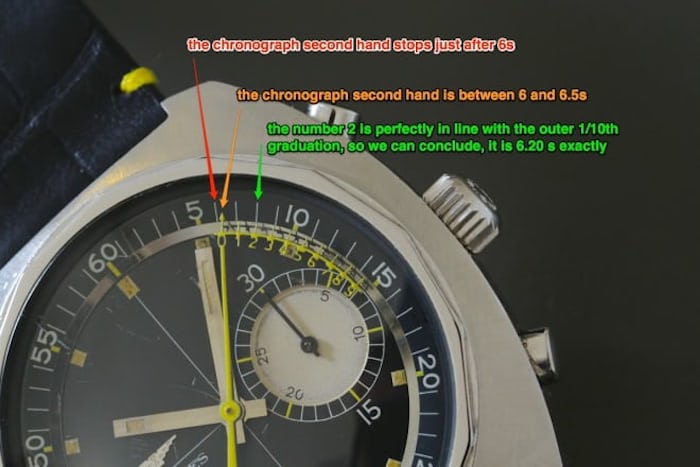

赤字:クロノ秒針が6秒を少し回ったところで停止

橙字:秒針は6.0から6.5秒の間だ

緑字:外周の目盛りとピッタリ一致するのは「2」なので、6.20秒が計測値と結論付けられる(画像 Iconeek)

上の図表は、ノニウスがどのように作動するかを説明したものだ。

同時に30CHムーブメントはフライバック機能が省略されたモデルが存在する。下の画像では、リセットレバーに歯先が存在し、30CHの典型と対照的である。

フライバック機能が省略されたロンジン 30CH(画像 watchstore.exblog.jp)。

繰り返しになるが、このような変更が施された理由は不明である。もし情報をおもちなら、気軽にコメントして欲しい。

収集難易度

ロンジン 30CH ゴールド製、防水ケース(画像 クリスティーズ)。

30CHを搭載する時計は13ZNほどの人気はなく、生産期間が長いことと“興味深い”ダイヤルの仕様が少ないことがその理由である。防水ケースとボタン型プッシャーを備えたSS製の状態の良い30CHは比較的手に入りやすく、50万~80万円で入手可能だろう。金無垢製も同様の相場観だ。希少なダイヤルの素朴な個体は13ZNに近い値を付けることもあり得る。

最後に

ロンジン 13ZNは世に送り出されたクロノグラフムーブメントの中で現在の基準からみても最も先進的で美しいものといえるだろう。自社製クロノグラフムーブメントの先駆けというべき存在でもあり、20世紀半ばにロンジンのトップブランドとしての地歩を固めたムーブメントでもある―収集家としてもこれほど探し甲斐のある存在は稀有だろう。将来、ダイヤルに“ロンジン”とプリントされたヴィンテージウォッチを手に入れたら、よく観察して欲しい―非常に興味深い事実が分かるかもしれないからだ。

13ZNのキノコ型プッシャーの特許出願記録。

話題の記事

オーデマ ピゲがホワイトセラミック製のロイヤル オーク フライング トゥルビヨン オープンワークを製作し、幸運な数名はすでに手にしている

Business News リシュモンがボーム&メルシエを売却

In-Depth ウブロ ビッグ・バンの衝撃を軽視すべきではない