ADVERTISEMENT

2020年3月、我々はモンブランの新作の1モデルについてIn-Depthの記事をリリースした。取り上げた時計は、ヘリテージ マニュファクチュール パルソグラフで、そのムーブメントはスイス・ヴィルレ地方のミネルバ高級時計研究所(Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie)が製作したものだ。大半の愛好家の知るところだが、ここは元々ミネルバ・ウォッチカンパニーの工房で、この20年間でオーナーが幾度か代わり、それに伴う経営の方向性も紆余曲折したが、現在はモンブランのために手仕上げでムーブメントの製作を担っている。

モンブランのミネルバ搭載機への反響が興味深いのは、彼らが面白い問いを投げかけるからに他ならない。2006年にリシュモングループに買収されてから、ミネルバがどのように進化してきたのか(あるいは2000年にフレイ家の経営から離れてどのように進化したのか)という問いはさておき、愛好家界隈からのミネルバムーブメントへの評価が非常にポジティブな理由は、スイス時計のハイエンドな時計製作の常套句である伝統的かつ古典的な手の込んだ仕上げが施されたムーブメントを提供してきたからなのだ。

しかしながら、時計づくりにおける特定の要素は、誰に対しても訴求できるポイントではない。一方で、これほど嗜好が多様化した時代に、誰に対しても訴求できることが本当に存在するとすれば、そのこと自体が驚きである。しかし、他方でムーブメントの仕上げの巧拙に特別興味を見出せない人や、現代の時計づくりの使命を、技術革新や精度の追求だとみなす人々にとって、仕上げなど不必要なものだと思われるのがせいぜいである。

彼らにとって、それは時計メーカーが宝石のような外観(これはジョージ・ダニエルズによる表現だ。なるほど彼自身が製作したムーブメントは落ち着きがあり、目も眩むような外観を避ける傾向があった)を与えるために何時間も無駄に費やすような、何の進歩もない過去の遺物と映るようだ。上述の記事コメント(米国版)で否定的なコメントが散見されたが、HODINKEEコミュニティメンバーのdanlazop氏のコメントを取り上げよう:

質問させてください:私は超高級時計製作(オート・オロロジー)の真の見分け方とは伝統的な仕上げの質にあると様々な文献で読みましたが、私の現代主義的な思考ゆえに混乱するのは、それが装飾にのみ重きをおいて、技術や全体のデザインをおざなりにしてしまっているように思えるからです。私の感覚では、美しい二流品であっても、所詮は二流品です。もちろん、努力は認めますが……私はムーブメントの技術的評価には疎いので、教えてほしいのですが、美しく仕上げられた二流品のムーブメントでもオート・オロロジー(超高級時計)としての資格があるのか、あるいはそんなものは存在しないのでしょうか?

これは非常に深い質問なので、最初は全く答えられそうにもなかった。それに答えるには、それこそ文献が必要だろう(それも飛び切り重たいのが)。しかし、控えめにいって、臆病風に吹かれて答えないでいるのは恥といえるほど意味のある質問だ。だから、答えてみよう。

ムーブメントに施される装飾は、他と切り離せる技術ではない以上、より広い文脈で語る必要がある。むしろ、何世紀もかけて時計が果たす役割が多様化したことと、時計製造技術が進化した結果、生み出されたのである。ムーブメントの装飾もまた、それらの進化と歩調を合わせてきたのだ。

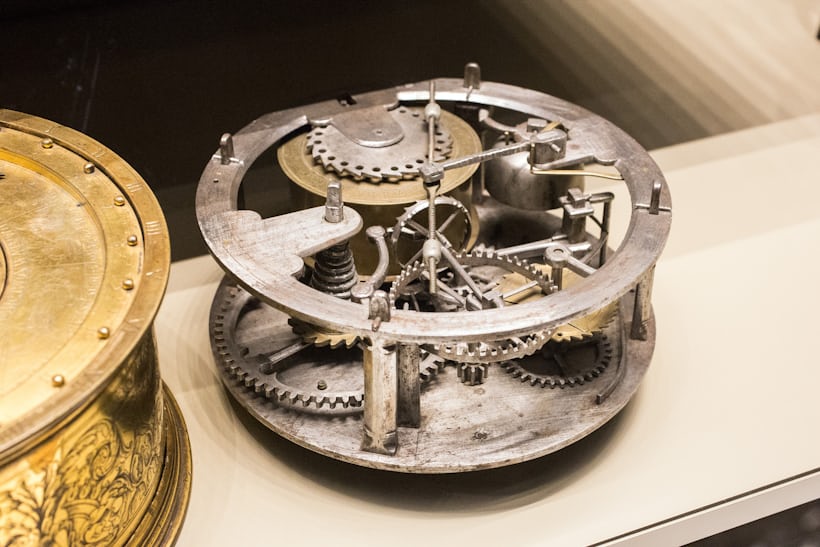

多くの初期のムーブメント―それは初期の置時計にまで遡るが、それらは小型化と共に携行型の時計へと進化した―は、鉄製であり、それは非常に手の込んだ装飾が施されたケースに収められたが、ムーブメントそのものには程度の差こそあれ、ほとんど無仕上げであった。

置時計用のFusée(鎖引き)を搭載したムーブメント、1525年、プラハ製(大英博物館所蔵)。

置時計が小型化するにつれ、状況は次第に変わり始めた。第一に、鉄(時計台のムーブメントにも使用された)の腐食を防止するためにメッキ加工された真鍮に置き換えられた。初代の懐中時計は、登場した当初からある程度の装飾が施され、とりわけテンプを支えるブリッジには精巧な彫刻が施された。

ムーブメントへの装飾が、時計界において普遍的であったという事実はない。しかしながら、一般的には携帯用時計はムーブメントへの装飾を励行しているのに対し、置時計ではダイヤル、ケース、針に飾りを施したとしても、ムーブメントにはほとんど手を入れない傾向があったのだ。

ダニエル・デランダーによる精巧な彫刻と透かし彫りのバランステーブルのある懐中時計ムーブメント、ロンドン、1715年製(推定)メトロポリタン美術館所蔵

しかし、16世紀から17世紀にかけて、時計のムーブメントに装飾が施される例が増えていった。これはおそらく、時計がそれほど正確でなかったことに起因したのだろう。正確な時刻は置時計、日時計、そして天体観測が担っていた。携帯用時計の本質は富裕層向けの趣味性の高い玩具ではあったものの、初期の携帯時計の多くが注目に値する派手な装飾が施されたのには、それなりの理由が存在した。ほとんどのムーブメントは、ケースと蝶番されたカバーによって、少なくとも部分的に眺めることができたので、時計製作者はこぞって装飾に力を入れたのである。

しかしながら、興味深いことに、懐中時計として最初の正確な懐中時計のひとつである、ジョン・ハリソンH4(懐中時計というよりは、クッションの上で使用することから携帯できる置時計だという議論もある)は驚くほど精巧な彫刻がムーブメントに施された―ハリソンの彫刻があまりに出し惜しみしない素晴らしい出来栄えだったため、商売敵が技術ノウハウを吸収するのを困難にする目的だったのではないかと憶測が流れたほどだ。

ジョン・ハリソンH4のムーブメント。1761年に初めて海上でテストし、成功を収めた。

興味深いことに、この流れは銃の製造方法とも符合する。鉄と合成樹脂で組み立てられた現代の典型的な銃だけが銃だと考えている人なら誰でも、装飾された昔の銃を見ると驚きを隠せないものだ。時計同様、銃も交換部品の製造を可能とするフライス盤の発明によって1820年代にマスケット銃が量産されるまで、一点物が基本だったのだ。メトロポリタン美術館の武器と甲冑のホールに赴けば、銃器の煌びやかな装飾がどれほどのものかは観察でき、時計製作者が高度な装飾が施された時計を作り出す起爆剤となったことも理解できるだろう。

ホイールロック式二重ピストル、ドイツ皇帝カール5世に献呈のため1545年頃ピーター・ペックにより製造。メトロポリタン美術館所蔵。初期のピストルとして知られる。

ムーブメント装飾の黎明期は2つの出来事によって変化がもたらされた。まず、ヒゲゼンマイの採用である。そして次にバージ・エスケープメント(冠歯車脱進機)に代わる精度の高い脱進機構の開発である―当初はシリンダー型、のちにレバー式に発展した。18世紀に入ると、懐中時計の精度は日差±1分以内にまで向上し、時計の機械が精密になればなるほど、各パーツを極限まで精密に作ることに多大な労力が払われた。ブレゲの作品は、まさにこうした努力の結晶である。彼のムーブメントは現代の視点から見ても、非常に美しく、芸術的ですらあるが、これはそれ自体に装飾的な意図があったわけではなく、長年の職人の経験や修練ための理想的な環境が育んだものだったのだ。

ブレゲ №1176、スタニスラス・フェリックス・ポトツキー伯爵に1809年納品。

ブレゲ №1176はその好例である。ポーランドの有力貴族であるスタニスラス・ポトツキー伯爵のために制作されたこの時計は、ブレゲ自身がgarde temps(ギャルド・タンプ)ウォッチ―精度追求そのものに関心をもつ顧客向けの超高級時計のひとつとして位置付けていた。確かに、ムーブメントは美しいが、精度が期待できないうえ、眺めて愛でる玩具のような装飾が施された前時代の時計とは一線を画したものだ(時計製造史で何かしら一般論を展開しようとすると例外が現れるものだが、この断定は合理的で根拠のあるものだと考える)。そのムーブメントは極めて美しく、手仕事による精緻さ、職人技がなせる美しさと形容したくなる衝動がこみ上げてくるだろうが、これらはひとえに堅牢性、耐久性、精度を追求した結果に過ぎない。

アマルガムメッキ加工や青焼き加工、鉄の研磨加工は腐食を遅らせるための技術であるし、ムーブメントの左右対称のレイアウトやトゥールビヨンの形状の視覚的な美しさは、前の時代の甘い精度が、もはや許されなくなり、より正確な時間計測の潜在能力を引き出そうとした結果、生み出されたものなのだ。振動子の発展が意味するのは、あらゆる不確実性は、抹殺されるべきだという近代思想そのものであったのだ。

では、ブレゲはムーブメントの視覚効果を全く無視したのだろうか? ダイヤルの視覚的な調和と構成バランスから覗える彼の偉大な感受性を考慮すれば、少なくとも、ある程度は、その感受性をムーブメントに対しても発揮したのではないかと信じるに難くない(結局のところ、ムーブメントの輪列や部品のレイアウトこそがダイヤルデザインを規定するのだ)。

しかしながら、彼が精密機械の視覚的魔力に抗えなかったことを顕著に示唆するのが、時計愛好家に“マリー・アントワネット”としてよく知られるブレゲ №160である。オリジナルは、エルサレムのメイヤーイスラム美術館に所蔵されるが、何と会社としてのブレゲは、完全なる復刻モデルを作り上げたのだ―その№1160は我々が2017年にハンズオン記事で紹介している―機械に宿る美ともいうべき本作は、想像を絶するほどだ。

ブレゲ№1160は “マリー・アントワネット”の完全復刻である。

仕上げ加工が単に装飾であるとか単に精度への追求の結果だというのは、私に言わせれば、誤った二分法を作り出すことであり、あながち陥りやすい論法でもある。これは私にとって、ムーブメントの仕上げを語るにあたって最も重要な特異性だと考えている。

技術面、歴史面の流れに関心を抱く時計ライターとして、面白いと思うことのひとつに、2000年代前半にTimezone.comで時計技術評論というジャンルを発明したウォルト・オデッツが私たちより先にその境地に足を踏み入れている事実がある。ことムーブメントの仕上げに関しては、彼のこの記事を読むことを強くお薦めする(私は彼の時計学に関する記事で実践できることは全てやってきたが、この記事も例外ではない)。彼の記事で本記事のテーマに当てはまるのは次の一節であろう:

仕上げと堅牢性というテーマにおいては、揺るぎない事実のみを指摘したい。どの部品にも機能があるということは、どの部品も他の部品に負担を強いていることを意味する。こうした各部品の表面仕上げは、耐久性に影響を与えるのである。表面仕上げの貧相な部品は、短期的な使用においては良質な(あるいは過剰な)潤滑油の注油によって補われるが、長期的な観点では、そのような部品は経年により急激に劣化し、最悪、摩耗によって生じた粉塵が他の部品へ悪影響を与えるのである。

このことを念頭に置くと、高精度な携帯時計による時間計測の時代の幕開けとその進化に伴い、ムーブメントの仕上げはどのように進化したか、ひいては腕時計の中でどのように進化したのだろうか。

上の画像はトゥールビヨンが搭載されたジャガー・ルクルトによる1946年製の懐中時計で、それ自体は腕時計ではないが、20世紀中盤における第一級のムーブメント仕上げの好例である。この時計は広義に手仕事によるものといえ、現時点から見て機能面と装飾面で仕上げに明確な違いはない。これはジャガー・ルクルトが天文台コンクールに参加するために制作した26個のうちのひとつだ。その仕上げから受ける印象は、装飾にのみ主眼を置いた試みというよりは、むしろ手仕事による質感をもつ製品であること、メーカーが自らに課した長寿命設計と超高精度の両立が滲み出す凄みである。

それでもなお、スティールへのブラックポリッシュ、ジュネーブストライプ、ポリッシュされたネジ、鏡面仕上げされた軸受け穴など現代に通用するハイエンドウォッチの仕上げ技術がふんだんに使用されている。非常に卓越した、高い要求水準を満たすための手作業で注意深く組み立てられた機械以上に、装飾されただけの機械という印象は受けないはずだ。

さて、そろそろ腕時計愛好家にとって面白いところに差し掛かった。ここに紹介した懐中時計には、下位グレードが存在しない。つまり、ベースとなる量産キャリバーに付加価値を足していく類のものではないということだ。しかし、20世紀半ばにはスイスのムーブメントの量産体制は、いくつかの興味深いことが発生する、いわば臨界点に達した。第一に、ムーブメントが十分に機能するためのフライス加工の精度が、手仕上げが不要となる程度にまで向上したことだ。第二に、数万(あるいはそれ以上)もの同一のムーブメントが、要求に応じて多様な仕上げで生み出されるようになったことである。最も劇的な例がレマニア社のCH 27である。

1950年代のレマニア社クロノグラフに搭載されたCH 27。

この類まれなるムーブメントは1940年代に開発され、オメガがスピードマスターに搭載したCal.321こと、レマニア2310のベースにもなった。また、これも有名な話だが、パテック フィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタンなど他のメーカーにも提供されたものである;後者はCal.1142のベースキャリバーとしてクロノグラフのコルヌ・ドゥ・ヴァッシュシリーズに搭載された。

新たに復刻されたスピードマスターを撮影のために事務所に持ち込んだとき、ちょうどヴァシュロンの1142もそこにあり、両者を並べて撮る機会を得たが、似た部分もそうでない部分も実にドラマチックである。

左、オメガ スピードマスター Cal.321;右、ヴァシュロン Cal.1142 HODINKEE限定モデル「コルヌ・ドゥ・ヴァッシュ」。

明確な美的外観と仕様の違いがこの2つのムーブメントには存在し、ムーブメントの仕上げの在り方と、仕上げと機能面との関連性の在り方の両方を記すことは、本稿の理解に役立つだろう。この2つの改良型ムーブメントは、それぞれの立ち位置からみて完璧に組み上げられており、Cal.321は初代においては、比較的手ごろな価格帯における最高峰のムーブメントであった(再生産版は少量生産のためコストが高く付くうえ、高精度チューニングのために手仕事によるアプローチを取ったので高価である)。それに対し、Cal.1142は、顧客層が全く異なる。

さて、私にとって、ここでの要点は、手始めに取り上げたこのムーブメントが質的に劣ったものでも、時計界の格式の凡庸品に甘んじたものでもないということだ。一般的に見て、ムーブメントに惜しみなく施された高いレベルの仕上げがなくとも、中途半端、もしくは貧相だとはみなされない水準にある。歴史的に、そしてある程度は今に至るまで、ハイグレードな仕上げはハイグレードなムーブメントに対して施されるものであり、仕上げが全体に行き届いているということは、しばしば高精度に調整されるばかりでなく、優れた耐久性が確保されることに帰結するのである。歯車の刃先や円形歯車、レバーやリセットハンマー等の作動部位の接触面に対する良質な仕上げは、摩擦の軽減、ひいては部品の長寿命化に貢献するのだ。

パテック フィリップ版のCH 27、Cal.CH-27-70Q。パーペチュアルカレンダーRef.3970;永久カレンダー機構はダイヤル側に配されている。

冒頭の問いである“素晴らしい仕上げは傑作ムーブメントを意味するのか?” は、今度は“傑作ムーブメント”をどのように定義するかによって大きく変わってくるのだ。今日において、オメガのコーアクシャルキャリバーやロレックス、最近ではグランドセイコー 新ハイビートムーブメントなどの最先端の技術で量産されるムーブメントは、気の長い伝統的な手仕上げの技術の恩恵を受けた世代ではない。これらの(手仕上げの)技術は、非常に時間がかかることに加え、熟練した職人による手仕上げが不可欠であることからコストが嵩み、さらには近いうちに非常に優秀な、ほぼ欠点のない機械化された仕上げ技術がムーブメントに施されるようになれば、研磨工具やそれらをメンテナンスする道具も必要なくなってしまうのだ。

ヴァシュロン Cal.1142のダイヤル側。高級仕上げは目に見える部分だけに限られるべきではない;真の高級仕上げとは、全てのパーツに等しく行き届かなければならない。

このような技術がオメガのCal.9905のようなムーブメントに投入されたとしたら、その追加コストは莫大なものとなるだろう。最先端の技術で可能な限り精度の課題に解決策を提供するムーブメントの使命を考えると、それ以上の付加価値を積み上げる必要はないだろうし、そうしてしまうことで、そのキャリバーの技術の長所が失われてしまうだろう。

目に触れる面には非常に印象的な仕上げを施しているものの、既存の手仕上げによる手法は用いておらず(この価格帯ではもちろん期待できないことではあるが)、時計の核となる機能性を損なわずに大幅に省略することが能なのである。オメガの例では、これらは、かつては時計を作るのにも必須の技法として不可分だった伝統的なムーブメント仕上げ技術を象徴する存在なのだ(もちろん、時計全体のデザインと仕上げに注意が行き届いていることを訴求するためでもある)。

オメガのコーアクシャル マスタークロノメーター ムーンフェイズ クロノグラフに搭載されたCal.9905。

今日において、伝統的な手仕事によるムーブメント仕上げは、特別なキャリバーのために用意されていて、さらに言えば、伝統的な手法を通じて完全性を模索するのである。モンブランのクロノグラフはこの文脈に存在する時計であるが故に、半導体産業から移植されたシリコン製ヒゲゼンマイは採用しないのだ。その代わりに、数百年前と同じように合金製のヒゲゼンマイを手仕事で巻き上げ、テンプへ取り付けるのである(現代の時計製作で逆説的な手法をとるのが、セイコーのスプリングドライブを採用するクレドール 叡智シリーズで、伝統的な手仕上げと最先端の時計製作技術が融合されている)。

ハイグレードな仕上げは、最先端技術を採用したムーブメントを保証するものではない。しかしながら、少なくとも現在では大量生産され、幅広い価格帯で採用されるようなムーブメントにそのような仕上げが見られることは、ないといっていいだろう。同様に考慮するべき問題は、それが時計をどの程度魅力的にするかということは、私個人としても興味深い問いである。

フィリップ・デュフォー シンプリシティのムーブメント。

結局、我々は最先端の技術に、必ずしも耽美(たんび)的な魅力も伝統への敬意も感じることはないのである。また、先進技術を採用する機械式時計は、職人技の本質的な好奇心との断絶を招くのである。ヒゲゼンマイの巻き上げの手仕事による調整や、ルビーの爪石を固定のために軟化樹脂を使って調整したり、円形歯車を柘植材で鏡面に磨き上げて、摩擦抵抗を極限まで減らしたり、テンプのバランスを手で調整することは、全て前時代的な手法であり、シリコン製ヒゲゼンマイやアンクルを製造するための半導体技術や中抜き脱進機を製造するためのMEMSテクノロジーへの依存に、技術的視点では全く敵わないである。

しかし、時計づくりにおいては、何をどのように成し遂げるかに、大きな関心が寄せられる。そして、私に言わせれば、伝統的手法で仕上げ・調整された腕時計を見たり、触れたりする際に感じるだろう直接的な繋がりは、大切にされ後世にも受け継がれる価値があるはずだ。

話題の記事

オーデマ ピゲがホワイトセラミック製のロイヤル オーク フライング トゥルビヨン オープンワークを製作し、幸運な数名はすでに手にしている

Business News リシュモンがボーム&メルシエを売却

In-Depth ウブロ ビッグ・バンの衝撃を軽視すべきではない