ビス留めした八角形ベゼル、ケースと完全統合されたブレスレット、プチタペストリーのギヨシェダイヤル……。ロイヤル オークは1972年、そののちに多くの他社が模倣することとなる斬新なデザインをまとい、誕生した。その初代のデザインを手掛けたのがジェラルド・ジェンタであることは、時計ファンであれば周知のことであろう。オーデマ ピゲは、ジェンタが確立したスタイルを堅持しながら、ロイヤル オークに様々なサイズや素材、機構を与え、多くのバリエーションを展開してきた。そして50周年を迎えた今も、ロイヤル オークはクラシックに陥ることのない稀有な存在であり続けている。現在ではその希少性ゆえに、手にすることが不可能に近い時計となってしまったが、その奇跡のモデルはいかにして生まれ、発展し、50周年の今年どのように生まれ変わったのか?

<TOP:Ref.16202(左)、Ref.15202(右)>

ローマは一日にして成らず──偉業は一朝一夕では成し遂げられないと、先達は説いた。しかしジェラルド・ジェンタは、傑作ロイヤル オークのデザインをわずかひと晩で描き上げた。1970年4月某日の16時、当時のオーデマ ピゲ グローバルCEOジョルジュ・ゴレイからの電話で「革新的なスティール製スポーツウォッチ」のデザインを翌朝までに仕上げて欲しいとの依頼を受けたジェンタは、自らをホテルに軟禁し、ひたすらペンを走らせ続けた。このときジェンタは、ゴレイからの指示を「革新的な“防水性を持つ”スティール製スポーツウォッチ」だと、勘違いしていたというが、結果これが、ロイヤル オークの特徴的なスタイルを生み出すこととなる。ゴレイとジェンタは、新たなスティールウォッチに当時最薄の日付表示付き自動巻きCal.2121(ジャガー・ルクルト製Cal.920)を用いてケースを薄くし、スポーツウォッチをエレガントかつ高級化しようと目論んでいた。しかし薄いケースは裏蓋をねじ込み式にできず、高い防水性が得られない。そこでジェンタは苦肉の策として、ワンピース構造のケースに、上部がベゼルと同じ八角形が張り出したラバー製のインナーケースを収め、それをベゼルで挟み込みビスで固定するという防水構造を思い付いたのだ。ジェンタはのちに、この構造は子どもの頃に見たレマン湖の潜水士のヘルメットから着想を得たと語っている。かくして世紀の勘違いから、ロイヤル オークを特徴づけるビス留め八角形ベゼルは誕生した。そしてこのビス留めベゼルとラバー製インナーケースによる薄型ケースの防水化は、1973年に特許を取得している。

1972年の初代ロイヤル オーク発表当時、39mmのケースは大型であり愛称は“ジャンボ”。1976年、それを女性デザイナーのジャクリーヌ・ディミエは、29mmへと小型化しレディスウォッチに仕立て直した。このとき、ジェンタがデザインしたAPのモノグラムロゴを、12時インデックスに用いた。ディミエによるこのダイヤルデザインは以降、多くのロイヤル オークに採用され、コレクションのスタンダートとなっていった。

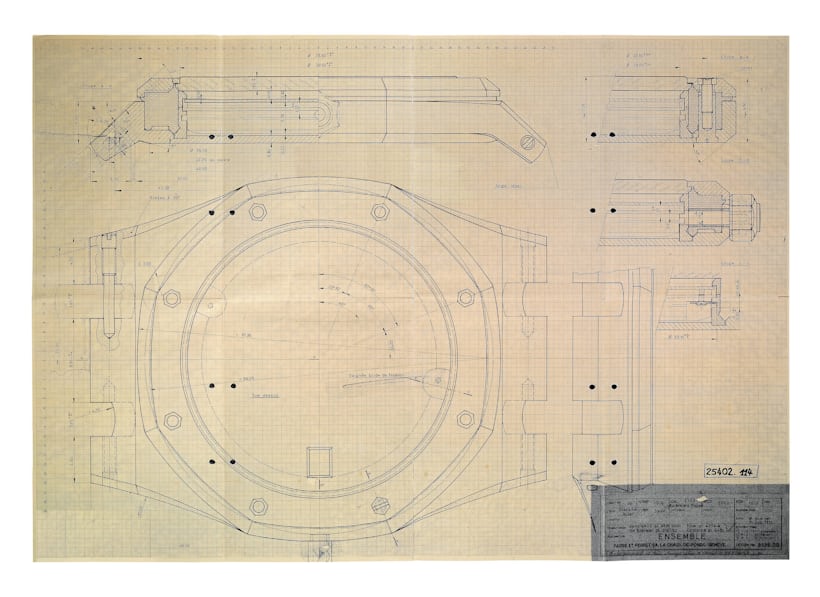

ジェラルド・ジェンタによる初代ロイヤル オーク Ref.5402の設計図。

ジェンタによる初代ロイヤル オークのスケッチ。

ジャクリーヌ・ディミエがデザインしたロイヤル オークのレディスモデル 8638。

初代ロイヤル オーク5402に続く、コレクション初のバリエーションである29mmのレディス用8638は、誕生の翌年にやはりコレクション初となるイエローとホワイトの各ゴールド製と、SS+イエローゴールドのバイカラーがリリースされた。それと同じ年、新サイズにして初のセンターセコンドを備える35mmの4100が登場。外装はSSとイエローゴールドとのバイカラーで、ひと目で高級であるとわかりやすく、大ヒット作となった。その後、2005年にメンズモデルは原点に回帰し39mmが主力となり、2012年からは時代の要望に応え41mmへと大型化。一方で、1997年には日本市場からの要望を受け、20mmケースにクォーツを搭載したコレクション市場最小モデル2601も誕生している。

サイズや素材以外でもロイヤル オークのバリエーションは、実に豊かだ。1980年には、ビス留め八角形ベゼルとダイヤルのデザインそのままの懐中時計を発表。1984年にはCal.2121をベースとした極薄永久カレンダー搭載モデルが投入された。装飾仕上げにおいても、ケースとブレスレットのサテン仕上げ部分を、手作業による極めて細かな鎚目模様に置き換えた2016年初出のフロステッドゴールドのような工芸的モデルも生まれている。

サイズや素材、機構や装飾が変わっても、ジェンタが提示したスタイルは、普遍。ロイヤル オークは、まさしく真のアイコンだと言えよう。

下写真はグリーン背景が16202、赤背景が15202で同条件で比較している。ジャンボ同士の比較だと主な点はムーブメントの違いになるため、そこをフィーチャーしつつ、その他ロイヤル オークで変更された点も軽く触れる。

ジェンタの手による初代ロイヤル オーク5402の誕生から50周年を迎えた今年、その姿を今に継ぐロイヤル オーク“ジャンボ”エクストラ シンは、フルリニューアルを果たした。下のふたつのモデルは、右が前作15202、左が最新作16202である。ダイヤル側から見た外観上の違いはほぼなく、日付の数字の書体が、わずかに改められている程度。ケース径39mm、厚さ8.1mmなのも同じである。対してケースバックからの姿は、明らかに違う。15202は初代と同じCal.2121を搭載。最新作16202は、それに代わる新たな完全自社製の薄型自動巻きCal.7121を積む。新キャリバーは、Cal.2121よりサイズも厚みもわずかに増したが、旧作と同サイズのケースに収めてみせたのは、さすがのひと言。パワーリザーブは約55時間にまで延長、デイトのクイックチェンジ機構も追加されており、実用性はCal.2121よりも高い。さらに歩度調整用のマスロットをテンワに埋め込むことで空気抵抗を減らし、毎秒8振動のハイビートでもあることから高精度が期待できそうだ。

またロイヤル オークは、 “ジャンボ”エクストラ シン以外のモデルも刷新。これらは、ラグのポリッシュ部を広げてメリハリを強調し、12時位置のAudemars Piguetのロゴがアップライトになり、ブレスレットの厚みまでテーパードさせるなど外装がブラッシュアップされている。

さて、話を1970年に戻そう。ゴレイからジェンタへの「革新的なスティール製スポーツウォッチ」との依頼は、実は当時のオーデマ ピゲの販売エージェントのひとつであるSSIHからの要望だった。そして図らずも、ジェンタの勘違いによって革新的な“防水”構造を持つ、美しいスティール製スポーツウォッチのデッサンが生まれたのである。ジェンタは、この時計に滑らかなテーパードラインを描くソリッドなブレスレットを与えた。その部品点数は154個、リンクの種類は20種にも及ぶ。またジェンタは、これらケースとブレスレットをサテンとポリッシュとに仕上げ分け、メリハリを付けることを要望した。そしてケースはファーブル・ペレ社、ブレスレットはゲイ・フレアー社に依頼。一流の技術を持つ彼らの手を持ってしても、ゴールドよりはるかに硬いSSの仕上げ分けは、困難を極めた。あまりに手間がかかるため、1971年にファーブル・ペレ社が提出した最初のプロトタイプは、ホワイトゴールド製だった。それをゴレイはSSIHに見せ、受注を取り付けたのである。つまり初代ロイヤル オークは、生産前から納品先がすでに決まっていたのだ。ゴレイ一流の、商法である。

最高級の薄型自動巻きを入念に手仕上げした薄いケースで包み、同じく手仕上げのソリッドなブレスレットと組み合わせた初代ロイヤル オークの販売価格は、当時のオーデマ ピゲのゴールド製ブレスレットウォッチの1.2倍以上となる3300スイスフランと、スティール製としては異例の高額となった。ゴレイは、ゴールドよりも高いスティールウォッチであることを逆手にとって喧伝することで、モデル名を広く知らしめた。また生産前に納品を取り決めていたこともあり、初年度の販売本数は490本。決して大ヒットとは言えないが、新たなスタイルを待ち望むスノッブな時計コレクターの心は確かにつかんだ。初代5402は失敗だった、とする記事はこれまで数多く存在したが、実際にはのちにコレクションとして展開されるに十分な布石となっていたのである。

ロイヤル オーク “ジャンボ”エクストラ シン

Ref. 16202ST.OO.1240ST.01 385万円(税込)

ナイトブルー、クラウド50の色を採用したプチタペストリーダイヤルが初代を思わせる、最新のジャンボ。ムーブメントにはCal.7121が搭載され、2022年に生産される個体にのみロジウムカラーとされた18KPG製の特別な50周年ローターが与えられる。SSケース、39mm径、8.1mm厚、50m防水。

ロイヤル オークの仕掛け人、ジョルジュ・ゴレイCEO(当時・左から3番目)。主要なディーラーたちと展示会場で懇談をしていた様子。

スイスの老舗ジュエラー・グベリン社(Gubelin)による当時の広告。ロイヤル オークのユニークさを各社がこぞって謳っていた。

ゴールド製の時計よりも高価なプライス設定がなされたと謳う、1980年当時の広告。

ジェンタはかつて「ロイヤル オークのデザインは、時間はなかったが、制約もなかった」と、語っていた。ゴレイはジェンタに全幅の信頼を置き、自由に発想させたからこそ傑作は生まれたのである。さらに仕上げにおいても、ジェンタの要望をすべてかなえた。例えば彼は、ポリッシュ部は番手が異なるサンドペーパーで繰り返し面の歪みを無くし、バフ掛けをすることを望んだ。この工程は、今も同じ。デッサンでは単純な格子状だったダイヤルは、ロラン・ティーユ社が所有する古いギヨシェマシンによって、微細な円が連続するラインで正方形を浮き立たせるプチタペストリーが与えられた。この技法もまた、今日まで同様だ。

ジェンタとゴレイは、優れたデザインと規格外の手仕上げとで、ステイールウォッチをラグジュアリーに昇華させた。しかし大型のCal.2121を収め、かつ防水を得るために39mmとなったジャンボで高額なスティールウォッチは、今日まで創業者一族による家族経営が続くオーデマ ピゲでなければ、世に出ることはなかっただろう。投資家が入っていたなら、大きすぎる、高すぎると、今とは変わった姿になっていたはず。そして現在もすべてのロイヤル オークは、ジェンタが確立したスタイルとともに入念な手仕上げを受け継いでいる。ジェンタ無くしてはロイヤル オークは生まれず、ゴレイとオーデマ ピゲでなければ今日まで続くことはなかった。

奇跡の出会いが真の傑作を生み、育んだのだ。

【ロイヤル オーク 時を刻んだ50年】展

会期:2022年6月5日(日)まで

開場時間:11:00〜19:30(最終入場19:00)

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3(東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン)

入場料:無料(事前予約優先)

主催:オーデマ ピゲ

Photos:Jun Udagawa Styled: Eiji Ishikawa(TRS) Words:Norio Takagi

話題の記事

Happenings HODINKEE.jp × CREDOR 50周年記念エクスクルーシブナイト in 表参道

Auctions ピカソが所有していた風変わりな時計がボナムズで高額落札される

Hands-On ドクサ サブ 200Tを実機レビュー